Valveは、ゲーム体験版イベント「Steam Nextフェス」2022年6月エディションをスタートしました。Steamにて今後発売予定のゲーム1,000本以上の体験版や、開発者などによるライブストリームイベントが用意されています。今回の「Steam Nextフェス」では、新たに体験版で遊ぶとレベルアップするSteamバッジも入手可能です。

1週間という期間で配信される体験版が1,000本を超えるこのイベント、魅力的なゲームの数々が用意されています。Game*Sparkでは体験版配信中の作品から、遊んで気になったものをピックアップして紹介します。

今回はパブリッシャーFireshine Games、デベロッパーAuroch Digitalのビール醸造シミュレーター『Brewmaster: Beer Brewing Simulator』を紹介していきます。

『Brewmaster: Beer Brewing Simulator』とは

プレイヤーがビールの製造を体験できる自家醸造シミュレーター。材料や器具の準備はもちろん熱管理などを含む本格的な醸造だけでなく、ネーミングや瓶詰め、ラベリングまで行い、自分だけの理想のビールを作り上げることが可能です。プレイヤー次第でさまざまな種類のビールを醸造できます。

ゲーム内ではさまざまな仕事やコンテストに参加しながら腕を磨き、醸造施設を強化していくメインモードのほか、自由に楽しめるサンドボックスモードも搭載予定。自分の家を飾るさまざまな装飾アイテムも用意されます。

本作は、2021年3月に制作を発表し、クローズドアルファテストなどを経て開発を進めてきました。その一方で、イギリスのブルワリー「Moor Beer Company」や、アルコール飲料業界のさらなる発展を目指す企業「Next Glass」とのパートナーシップを締結しています。

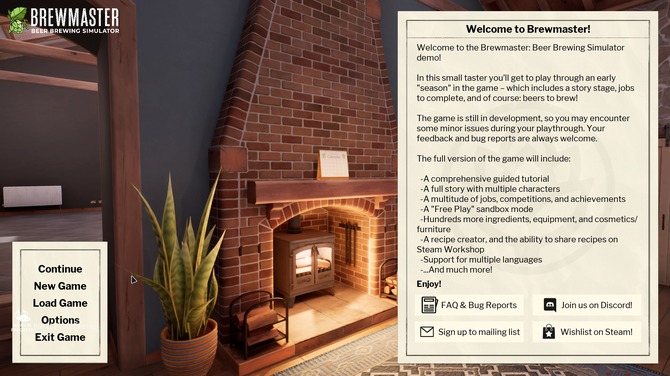

今回の「Steam Nextフェス」で登場した体験版では、用意されたレシピによるビール醸造やラベル作成のほか、2つの仕事とストーリーラインの一部を体験可能。また、ビルドモードでの装飾カスタマイズなど、本作のさまざまな要素をプレイすることができます。

まずはビールづくりの基本を学ぼう!

さて、ここでまずビール醸造の方法を学んでいきましょう。皆さんご存知だとは思いますが、ビールの主な原料となるものは「麦(麦芽)・水・ホップ・酵母」の4つ。また、米やコーンなどの「副原料」もビール醸造の材料として用いられます。

日本のビール業界の発展と管理、消費者の適正な飲酒などの推進活動を行う「ビール酒造組合」や、日本を代表する各メーカー(アサヒ/キリン/サントリー/サッポロ)のホームページには、ビールの造り方に関する説明が記載されています。また、サントリーはゲーム形式で学べる「BEER iLAND」というサイトも用意しています。

ビールの醸造方法は、いくつかの工程に分かれています。まずは原料の「麦(一般的に二条大麦)」に水分を加え発芽、乾燥させて「麦芽(モルト)」を作ります。粉砕した麦芽などを温水に入れることで麦のでんぷんを糖にし、完成した糖化液に「ホップ」を入れて煮沸します。完成したものが「麦汁」です。

「ホップ」はビールに独特の苦味と香りを与えるだけでなく、色を澄ませる、泡持ちをよくする、殺菌効果を与えるなどの効果を持つ大切なもの。種類は非常に多く、ビールに大きな個性を与える要素となるため、近代のクラフトビールブームでもホップを売りにした商品も見かけます。

完成した麦汁に「酵母」を入れることで発酵が始まり、およそ1週間で麦汁は炭酸ガスとアルコールへと変化します。完成した「ビールの子供」に貯酒、濾過などの工程をくわえ、ビールは完成するのです。ちなみにこれは一般的なビール製造方法であり、色々な麦の種類や、果汁やスパイスなどを入れて作るビールなどが世界中にあります。

さて、基本を学んだところでいよいよゲームを体験していきましょう。

さっそく体験してみよう!仕込み編

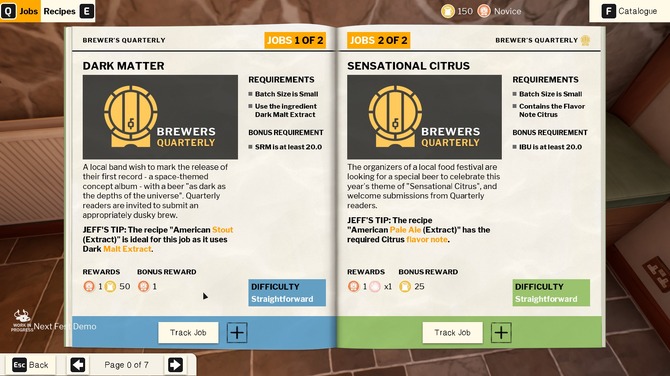

ゲームは醸造家のための雑誌に目を通す場面から始まります。雑誌にはお金や経験値を稼ぐための「仕事」と、ビールの作り方を紹介する「レシピ」のほか、アンロックされていく人物や醸造所情報などが掲載されています。体験版では仕事をこなすことが目的として設定されているため、まずは仕事を1つ受けてみます。

今回の仕事は、ローカルバンドが初アルバムを出すのを祝うためのビールの製造。"as dark as the depths of the universe(宇宙の深淵のように暗い)"というアルバムのコンセプトに合わせた、濃い色のビールを求めているようです。面白いなこのバンド。仕事ごとに必須条件やボーナス条件なども記載されています。

幸いレシピには今回の条件である「Dark Molt」を使用したビールのレシピがあるので、こちらを参考にして醸造していきましょう。まずは棚から大鍋を取り出し、21リットルの水を入れていきます。鍋は蓋を取る必要があるため注意しましょう。この「蓋の付け外し」は、ゲーム内で雑菌などの要素にも関わる重要な操作です。

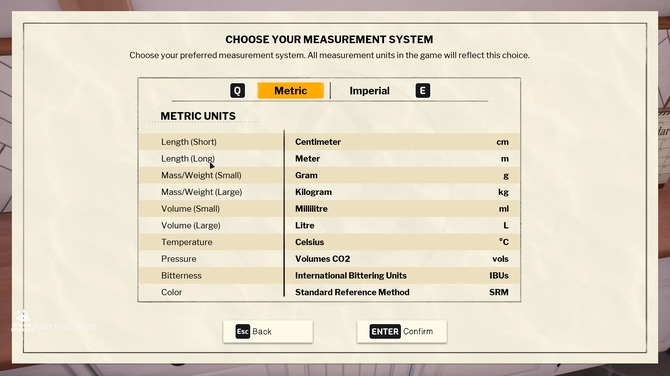

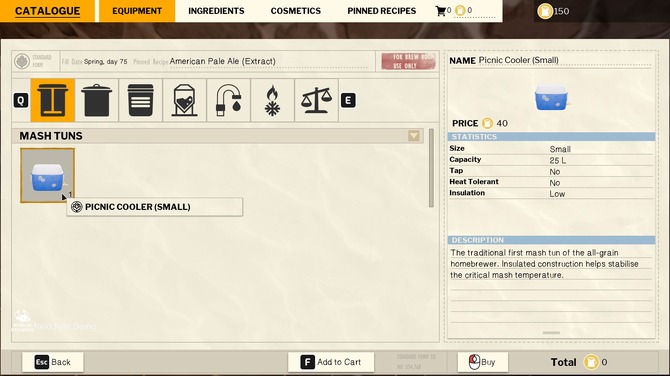

本作では容量や温度など、さまざまなデータを確認しながら作業することができます。また、時間の早送り機能なども用意されています。水を入れ、鍋をコンロにかけたら次の工程で必要になる「麦芽エキス」と「麦芽」を用意しておきます。レシピにはどこに材料があるかのヒントも書かれているので安心です。

お湯が65度になったら「モルトエキス」と「モルト」を入れ、コンロの火加減を随時調整して温度を保ちつつ1時間待ちます。その後は麦芽を取り出し完成した糖化液を沸騰させ、ホップを入れてさらに50分煮沸させていきます。こうして、麦汁を作る仕込みまでは完成です。

次からはついに発酵の工程です。現時点で甘くて苦い不思議な液体が、素晴らしい夢の飲み物へと変わっていきます。ちなみに、本作はあくまで自家醸造(ホームブルワリー)なので専用の材料などがあるようですね。

ついに自作ビールが完成!

麦汁は発酵用のコンテナに移し替え、中に酵母を入れて15日間待ちます。時間はカレンダーを調べることで日数を指定して飛ばすことが可能です。その後も書かれているレシピに従い、21日の熟成期間を置くことでついに完成です!

完成したビールはテイスティングルームへ。テイスティング画面では、ビールの色や味わいなど、細かいデータを4ページにわたり評価してくれます。レシピ通りに従ったこともあり、今回のビールは無事注文通りに色の濃いものに仕上がったようです。

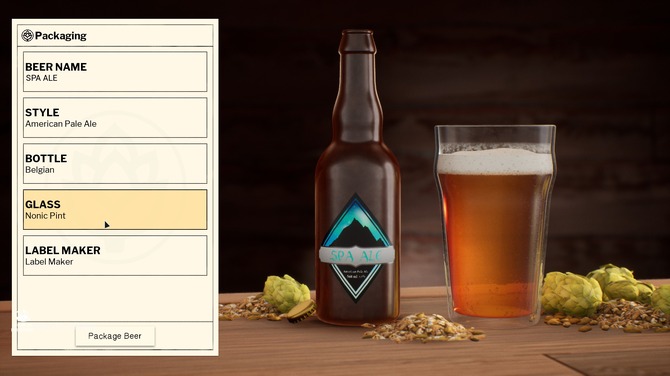

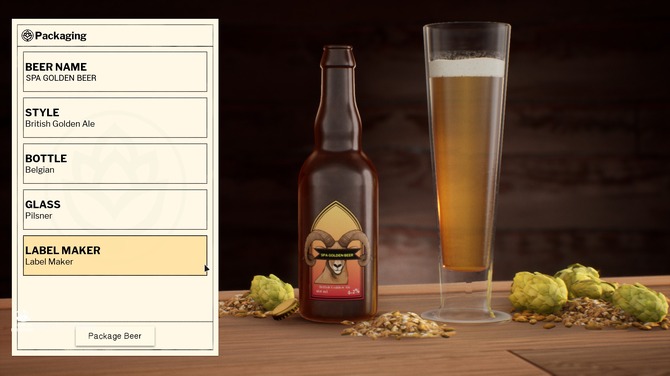

最後にボトリング作業です。ボトリングでは名前やスタイル、瓶の形などを設定可能。また、ラベル作成では決められたデザインを基に、文字や絵柄のサイズや位置を自由に変更できます。最初に完成したこのビールは、そのスタイルに合わせて名前を「SPA STOUT」に決定、無事に納品しました。

依頼を達成したことで新たな器具や原料を購入できるトークンを獲得。また、もうひとつの仕事を終えたことでマスタリーレベルが2になり、記念の装飾アイテムを獲得しました。体験版は2つの仕事を終えたところで終了になりますが、このあとも自由にビールづくりは可能です。

シミュレーターとしてのこだわりと自由度!

本作はわかりやすいレシピを参照してビールを作れるだけでなく、まったくのオリジナルレシピを自身で作り上げることも可能です。体験版ではホップやイーストなどの原料をいくつか購入できますが、まだまだ数が少なめです。

ただ、カタログのカテゴリーにスパイスやフルーツの項目もあるため、今後は作れるビールの酒類がどんどん増えていくのが期待できます。フィードバック次第では、日本のヤッホーブルーイングが醸造した「かつお節を使ったビール」なんかも実現できるかも知れません。

筆者は体験版のストーリー終了後、試しにレシピに頼らずにビールを作ってみました。ありがたいことに本作はモルトやホップなどに、味わいや風味についての簡単な説明があります。個人的には苦くて爽やかなタイプのクラフトビールが好きなため、いくつかの材料を吟味して醸造してみました。

完成した「SPA GOLDEN BEER」は強い苦味と香ばしさ、グレープフルーツやシトラスなどの風味も感じられる黄金色のビールに。少しアルコール分が低いのは気になりますが、まあまあ狙い通りのビールを比較的簡単に作ることができました。レシピで基礎を学べば応用が効くようになる、秀逸なゲームデザインです。

プレイヤーが、お気に入りのビールの味わいを目指してみるのも面白いかも知れませんね。

※ なお、日本ではアルコール分が1度以上の飲料は「酒類」となり、この基準にあたるものを免許なしで自作することは法律で禁じられています。違反した場合は10年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されるため、くれぐれもご注意ください。

ここまで紹介してきた『Brewmaster: Beer Brewing Simulator』の体験版。本格的な自家醸造を気軽に体験できる本作は、親切なUIやわかりやすい操作など、シミュレーターとしてのこだわりと遊びやすさ、自由度を実現させています。シミュレータージャンルが好きな人はもちろん、クラフトビール好きの人にもおすすめの作品です。

ちなみに体験版では春の季節のみプレイ可能。今後の製品版などで季節が変わることで、気温管理などの要素も登場するのかも知れません。なお、体験版はどれだけ時間が経っても1年目の春のままなので、スキップを続ければ「1000日目の春」などの体験も……。

『Brewmaster: Beer Brewing Simulator』は、PC/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/ニンテンドースイッチ向けに2022年発売予定です。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください